一時期、サッカー界を席巻した「ティキタカ」という戦術。短いパスを正確につなぎ、圧倒的なボールポゼッションで相手を支配するそのスタイルは、多くのサッカーファンを魅了しました。

しかし、近年では「ティキ-タカは時代遅れ」という声を耳にすることも少なくありません。かつて最強を誇ったこの戦術は、なぜ時代遅れと言われるようになってしまったのでしょうか。

この記事では、ティキタカがどのような戦術なのかという基本から、時代遅れと言われるようになった背景、そして現代サッカーにおいてどのように進化を遂げているのかまで、サッカーを愛するすべての方に分かりやすく解説していきます。ティキタカの栄光と現在地を知ることで、現代サッカーの奥深さをより一層感じられるはずです。

ティキタカが時代遅れと言われる理由

かつて「無敵」とまで言われたティキタカですが、なぜ「時代遅れ」というレッテルを貼られるようになってしまったのでしょうか。その背景には、対策戦術の登場やサッカーそのもののトレンドの変化が大きく関係しています。ここでは、ティキタカが通用しなくなったとされる具体的な理由を3つの観点から掘り下げていきます。

対策戦術の登場と進化

ティキタカの最大の強みは、ボールを保持し続けることで試合の主導権を握る点にあります。しかし、その強みを逆手に取る戦術が登場したことで、徐々にその輝きを失っていきました。その代表格が、「ハイプレス」や「ゲーゲンプレス」です。

これらの戦術は、相手陣地の高い位置から組織的にプレッシャーをかけ、ティキタカの生命線であるパスの出しどころを限定します。パスコースを失った選手はボールを奪われやすくなり、ボールを奪われた瞬間にカウンター攻撃を受けるリスクが高まるのです。 特に、ボールを失った直後に即座に奪い返しにいくゲーゲンプレスは、ティキタカの弱点を突く非常に効果的な戦術として広まりました。

ドイツ語で「カウンタープレス」を意味する言葉です。ボールを失った瞬間に、チーム全体が連動して相手にプレッシャーをかけ、ボールを奪い返す守備戦術のことを指します。 相手が攻撃に転じる前の態勢が整っていない瞬間を狙うため、高い位置でボールを奪えれば、そのままショートカウンターでゴールチャンスに繋がりやすいというメリットがあります。

ボールを保持するだけでは勝てなくなった現実

ティキタカが全盛期だった頃は、ボールを支配することが勝利への近道とされていました。しかし、サッカーの戦術が進化するにつれて、ボールポゼッション率の高さが必ずしも勝利に直結しなくなってきたのです。

相手チームは、ティキタカに対して無理にボールを奪いに行くのではなく、自陣に引いて守備ブロックを固める「リトリート戦術」を選択するようになりました。 守備を固めて中央のスペースを消し、ティキタカの細かいパス回しをゴールから遠いエリアに限定させます。そして、相手が攻めあぐねてパスミスをしたり、強引なプレーを選択したりした瞬間を狙い、ボールを奪って素早いカウンター攻撃を仕掛けるのです。この戦術により、ティキタカはボールを長時間保持しているにもかかわらず、決定的なチャンスを作れずに敗れるという試合が増えていきました。

縦への意識の欠如と攻撃の停滞

ティキタカは、ショートパスを正確につなぐことを重視するあまり、時に攻撃が横方向や後ろ方向へのパスに偏りがちになるという側面があります。 相手の守備が固まっている場合、リスクを冒して縦パスを入れるよりも、安全な横パスを選択することが増え、攻撃が停滞してしまうのです。

ゴールを目指すという本来の目的よりも、パスをつなぐこと自体が目的化してしまうと、観ている側からは「退屈なサッカー」と映ることもありました。 実際、2014年のFIFAワールドカップで前回王者だったスペイン代表がグループステージで敗退した際には、その攻撃の停滞ぶりが批判の的となり、「ティキタカの時代の終わり」を象徴する出来事として語られています。

そもそもティキタカとは?一時代を築いた革新的戦術

「時代遅れ」という言葉が先行しがちですが、ティキタカがかつてサッカー界に革命をもたらした画期的な戦術であったことは間違いありません。ここでは、ティキタカの基本的な概念やその輝かしい歴史について振り返ってみましょう。

ティキタカの起源と黄金期

ティキタカという言葉は、スペイン語の擬音語が由来とされ、時計の針が「チクタク」と進むように、小気味よくパスが繋がっていく様子を表しています。 このスタイルの原型は、オランダの伝説的選手であり監督のヨハン・クライフがFCバルセロナで築いた哲学にあります。

そして、その哲学を選手として学び、監督として完成させたのがジョゼップ・グアルディオラ(通称ペップ)です。彼が率いた2008年から2012年までのFCバルセロナは、ティキタカを駆使して国内外のタイトルを総なめにし、まさに黄金期を築き上げました。 さらに、そのバルセロナの選手たちを主軸としたスペイン代表も、EURO2008、2010年FIFAワールドカップ、EURO2012と主要国際大会を3連覇する偉業を成し遂げ、ティキタカは世界の頂点に立ちました。

ティキタカの目的と哲学

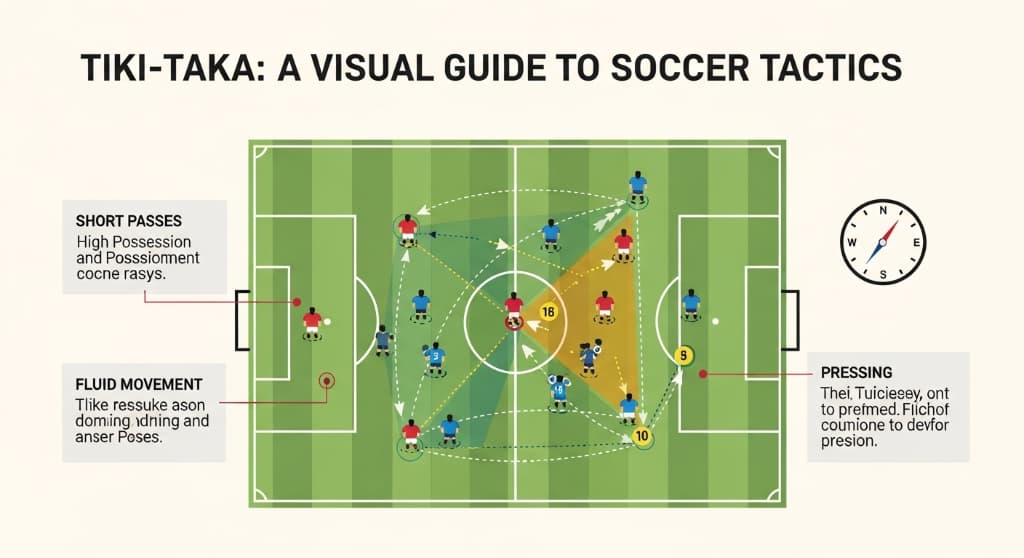

ティキタカの根底にあるのは、「ボールを保持し、試合を支配する」という哲学です。その目的を達成するために、以下の特徴が見られます。

- ポゼッション重視のサッカー: とにかくボールを相手に渡さないことを最優先します。ボールを保持していれば、相手に攻撃されることはないという考え方が基本です。

- ショートパス主体: 長い距離のパス(ロングパス)はボールを失うリスクが高いため、基本的に短い距離のパス(ショートパス)を多用します。

- 流動的なポジショニング: 選手たちは常に動き回り、パスの受け手となれる位置(ポジション)を取ります。ボール保持者に対して、常に複数のパスコースを作ることで、パス回しをスムーズにします。

単にボールを回すだけでなく、パスを回しながら相手選手を動かし、守備組織にズレやスペースを生み出させ、その隙を突いてゴールを奪うことがティキタカの真髄です。

ティキタカを支えた名選手たち

この複雑な戦術をピッチ上で体現するには、極めて高い技術と戦術理解度を持つ選手たちの存在が不可欠でした。特に、グアルディオラ監督時代のFCバルセロナとスペイン代表には、歴史に名を刻む名選手が揃っていました。

| ポジション | 代表的な選手 | 特徴 |

|---|---|---|

| MF | シャビ・エルナンデス | ティキタカの心臓。驚異的なパス精度と視野の広さでゲームをコントロールした。 |

| MF | アンドレス・イニエスタ | 卓越したドリブル技術とパスセンスで、密集地帯でも局面を打開できた。 |

| MF | セルヒオ・ブスケツ | 中盤の底で攻守のバランスを取る「ピボーテ」。高い戦術眼で危険の芽を摘んだ。 |

| FW | リオネル・メッシ | 圧倒的な個人技でゴールを量産。偽9番(ゼロトップ)としてティキタカの攻撃を新たな次元へ引き上げた。 |

これらの選手たちは、バルセロナの下部組織「ラ・マシア」で幼い頃から同じ哲学を叩き込まれており、その完璧な連携がティキタカという芸術的なサッカーを生み出したのです。

ティキタカを打ち破った戦術

無敵を誇ったティキタカも、永遠ではありませんでした。各国の指導者たちはティキタカの弱点を徹底的に分析し、それを打ち破るための対策戦術を生み出していきます。ここでは、ティキタカ時代の終焉を告げるきっかけとなった3つの代表的な戦術を紹介します。

インテンシティの高い「ハイプレス」

前述の通り、ティキタカ対策として最も効果的だったのが「ハイプレス」です。これは、守備の開始位置を相手陣内の高い位置に設定し、前線の選手から積極的にプレッシャーをかけていく戦術です。

ティキタカは、ディフェンスラインから丁寧にパスをつないで攻撃を組み立てる(ビルドアップ)ことを得意としますが、ハイプレスはそのビルドアップの起点に襲いかかります。パスの出し手であるゴールキーパーやセンターバックに時間的・精神的な余裕を与えず、パスミスを誘発させるのです。高い位置でボールを奪えれば、ゴールまでの距離が近いため、一気に得点チャンスへと繋がります。この戦術でティキタカを擁するチームを苦しめた代表的な監督として、ジョゼ・モウリーニョなどが挙げられます。

攻守の切り替えを狙う「ゲーゲンプレス」

ハイプレスをさらに進化させ、「攻守の切り替え」の局面を重視したのが「ゲーゲンプレス」です。 この戦術を世界に広めたのは、ドルトムントやリヴァプールを率いたユルゲン・クロップ監督です。

ゲーゲンプレスの最大の特徴は、ボールを失ったその瞬間に、即座にスイッチを入れてボールを奪い返しにいく点にあります。 ティキタカを実践するチームは、ボールを保持している状態が長いため、ボールを失った瞬間の守備への切り替え(ネガティブトランジション)に一瞬の隙が生まれやすいという弱点がありました。ゲーゲンプレスはその隙を見逃さず、相手が攻撃の陣形を整える前にボールを奪い返し、ショートカウンターを仕掛けることを目的としています。 激しい運動量と組織的な連動が求められますが、ティキタカのパスワークを寸断する上で非常に有効な手段となりました。

守備を固めてカウンターを狙う「リトリート戦術」

ハイプレスやゲーゲンプレスとは対照的に、守備に重点を置くことでティキタカに対抗したのが「リトリート戦術」です。リトリートとは「後退」を意味し、自陣のゴール前に多くの選手が戻って守備ブロックを形成する戦術です。

この戦術の目的は、ティキタカが得意とする中央からの崩しを封じることにあります。ペナルティエリア付近のスペースを徹底的に消し、相手にゴールから遠い位置での意味のないパス回しを強要します。そして、相手が焦れて縦パスを入れたところや、ドリブルで仕掛けてきたところを複数人で囲んでボールを奪取。奪ったボールを素早く前線のスピードのある選手に繋ぎ、相手のディフェンスラインの裏に広がる広大なスペースを利用してカウンター攻撃を仕掛けるのです。この戦術は、圧倒的にボールを支配されながらも、数少ないチャンスをものにして勝利を掴む「ジャイアントキリング」を生み出す要因ともなりました。

時代遅れではない!進化する現代のティキタカ

「ティキタカは終わった」と言われる一方で、その哲学は形を変え、現代サッカーの最前線で生き続けています。かつてのティキタカを「第1世代」とするなら、現代の強豪チームが採用しているのは、弱点を克服し、新たな要素を取り入れた「進化版ティキタカ」と言えるでしょう。

ペップ・グアルディオラに見る戦術の進化(ポジショナルプレー)

ティキタカの生みの親であるペップ・グアルディオラ自身が、その戦術を絶えず進化させています。彼がバイエルン・ミュンヘンや現在のマンチェスター・シティで採用しているのが「ポジショナルプレー」という考え方です。

ポジショナルプレーとは、ピッチ上の選手たちが決められた立ち位置(ポジション)を取ることで、数的優位や質の的優位を作り出し、相手を崩すことを目的とする戦術です。 ティキタカがパスを繋ぐこと自体に重きを置いていたのに対し、ポジショナルプレーは「どこに立つか」を重視します。 適切なポジショニングによって、相手の守備組織を意図的に動かし、自分たちが使いたいスペースを創り出すのです。これは、かつてのティキタカよりも、さらに論理的で再現性の高い攻撃戦術と言えます。

ポジショナルプレーを理解する上で重要なのが「5レーン理論」です。これはピッチを縦に5つのレーン(両サイドレーン、両ハーフスペース、センターレーン)に分割する考え方です。 各レーンに選手をバランス良く配置することで、相手守備陣に的を絞らせず、効果的にボールを前進させることができます。

「縦への速さ」を取り入れたポゼッションサッカー

かつてのティキタカは、時に横パスが多くなり攻撃が停滞するという弱点がありました。 しかし、現代のポゼッションサッカーは、ボールを保持しながらも、常に「縦への速さ」を意識しています。

相手のプレスのスイッチが入る前に、素早く縦パスを入れてディフェンスラインの裏を狙ったり、サイドの深い位置を取ってアーリークロスを入れたりと、攻撃のスピード感が格段に増しています。これは、ただボールを支配するだけでなく、より効率的にゴールを奪うことを目指す現代サッカーのトレンドを反映したものです。このスタイルは「バーティカルティキタカ(縦のティキタカ)」とも呼ばれ、ボールポゼッションと縦への鋭い攻撃を両立させています。

偽9番や偽サイドバックなど新たな役割の登場

戦術の進化に伴い、選手に求められる役割も多様化しています。ティキタカの進化を象徴するのが、「偽9番(ファルソ・ヌエベ)」や「偽サイドバック」といった新たなポジションの概念です。

- 偽9番: 本来センターフォワード(9番)がいるべき最前線から意図的に下がり、中盤でパスを引き出す役割を担う選手。相手のセンターバックを釣り出すことで、ディフェンスラインの裏にスペースを生み出します。

- 偽サイドバック: サイドバックの選手が、守備時だけでなく攻撃時に中央のボランチのような位置に入ってくる役割。中盤の数的優位を作り出し、パスワークを安定させると同時に、相手のサイドハーフの守備を混乱させます。

これらの新しい役割は、従来のポジションの概念を打ち破り、相手チームにとって予測不能な攻撃を仕掛けることを可能にしました。グアルディオラ監督率いるマンチェスター・シティなどで効果的に用いられており、現代のポゼッションサッカーの複雑さと奥深さを示しています。

まとめ:ティキタカは時代遅れではなく、進化し続けている

この記事では、「ティキタカは時代遅れ」というテーマについて、その背景や現代における進化を多角的に解説してきました。

ショートパスを主体とした純粋なティキタカは、ハイプレスやリトリートからのカウンターといった対策戦術によって、かつてほどの支配的な力を失ったのは事実です。 しかし、それはティキタカという戦術が完全に過去のものになったことを意味するわけではありません。

ボールを大切にし、試合の主導権を握るというティキタカの根源的な哲学は、「ポジショナルプレー」という、より緻密で論理的な戦術へと昇華されました。 また、かつての弱点であった攻撃の停滞を克服するために「縦への速さ」が加わり、「偽9番」や「偽サイドバック」といった新たな選手の役割も生まれました。

つまり、ティキタカは「時代遅れ」になったのではなく、現代サッカーのトレンドに適応する形で「進化」し続けているのです。ティキタカが築き上げた土台があったからこそ、現代の多様で複雑なサッカー戦術が生まれたと言っても過言ではありません。これからもサッカーの戦術は絶えず進化していくでしょう。その変化の根底にあるティキタカの思想に思いを馳せながら試合を観戦すれば、サッカーの新たな魅力に気づくことができるはずです。